在寻访老物件的过程中,人们意外地发现了许多关于半山农村婚俗的物证。层层包裹的“一纸婚约”背后,见证了半山农村那些厮守到老的深情故事,让半个世纪前那些吹吹打打的娶亲队伍,又一次生动地呈现在当代人面前,给这些即将重获新生的村庄留下了浪漫的精魂。

本报记者 梦诗三悦 通讯员 区文保小组

“订亲”

一纸婚约定终身

区文保小组搜集到的第一批老物件,来自于半山街道石塘村村民吴国松的捐赠。

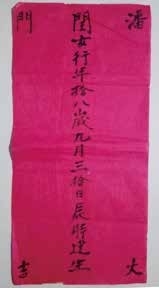

5月中旬,文保小区赶往吴国松家中拜访,主人拿出一个包裹,用丝绸布等密密麻麻包了好几层,里面是民国年间的大小票据和吴国松母亲潘阿银十八岁时的“一纸婚约”——一张红色的生辰八字,诉说着那个年代美好的往事。

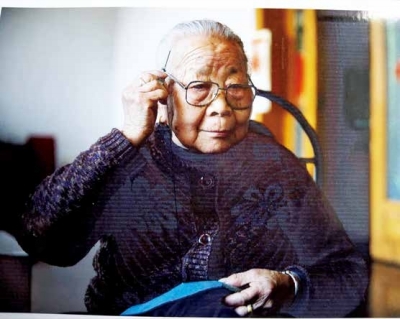

潘阿银生于民国二十一年,今年84岁,家里大小事情处理得井井有条,是操持家务的一把好手。潘阿银说,那个年代的婚约,其实很简单。在媒婆的说动下,由媒婆把姑娘的生辰八字向送往男方家,如果男方家没有退回字据,说明同意这门亲事,也就是俗称的“一纸婚约”。

“那时的农村,不用打结婚证,也没有听说过结婚证。”姑娘到了十七、八岁的年纪,就是婚嫁年龄,但凡是村里水灵勤快一点的姑娘,媒婆都会打探着上门提亲。媒婆也成为那个年代特有的职业,能说会道,有时候婚事成与不成一半仰仗媒婆的说道。

在媒婆的张罗和游说下,姑娘和小伙两家如果同意媒婆说的有几亩地、多少座山、多少片林等家庭情况,以及小伙长相和从事行业,那么双方就可以简单见个面,之后,一切进程都会在媒婆的协调下来完成。

“迎亲”

新郎要准备九种红包

开明的吴国松捐出部分票据后,又将奶奶出嫁时穿的两条裙子交由小组保存。虽然年份已久,但都保存完好,熟丝制成的裙子粉红色,蓝色收口、花边点缀;生丝制成的裙子紫色,等新娘上了年纪时再用,主要是用来念佛、参加庙会及烧香拜佛时穿着。

有了嫁衣还不行,必须得有嫁妆,潘阿银告诉记者,“提儿、樟木箱、马桶、衣橱、脚线儿(姑娘装裤子用的)、梳妆台、暖手炉、木盆……陪嫁物越多,代表新娘家底越殷实”。

婚嫁是两个家庭的大事,新郎也少不得要准备一番。婚嫁当天,新郎穿着盛装,准备上9个“红包”才能迎娶新娘。给新娘的叫“红布包”,一席红布包裹上7件送给未来媳妇的新衣裳,这其中必须要有棉衣、棉裤。潘阿银细数了她出嫁时男方送的“红包”:千金包,是送给新娘的大额现金,女方要加倍返回给男方;接水包,是送给小孩子们的小额零钱,图个热闹,见者有份;舅姥包,是新娘舅舅的辛苦钱,新娘出家门时,要自家舅舅抱着或背着出门,双脚是不着地的;肚痛包,是新郎感谢丈母娘生养了新娘;开脸包则是专门给新娘出门前净脸的女眷的小费;还有裁缝包、厨师包、茶水包,顾名思义就是给新娘家在婚嫁中帮衬张罗了相关事宜的人。

潘阿银,清楚地记得十八岁大婚那天,在闺房里,穿着嫁衣,听长辈讲做媳妇的规矩,等新郎提着娶亲厚礼上门时,舅妈就开始为自己开脸(洗脸)、喂团子吃,意思就是让新娘子干干净净到婆家,风风光光做人,日后家庭团团圆圆。

“回门”

拎提儿回娘家的习俗留传至今

一开始说要捐赠老物件,潘阿银是不肯的,毕竟是陪伴了自己一辈子的东西,有了感情。城中村拆迁以后,这些东西更是老人的一个念想。当文保小组第三次登门时,潘阿银被工作人员一次次耐心细致的讲解感动,“听说以后要筹建百姓民俗生活博物馆集中展示我捐的老物件”,她开心地提出自己还要捐一个母亲留给自己的“提儿”。

提儿,是半山农村以前必备的生活用品,盛行于民国时期。家庭条件好的,提儿就越做越精美,不论从取材,还是工艺都十分讲究。因为它承载着很重要的家庭仪式感。

潘阿银捐赠的提儿是老人的母亲出嫁时的陪嫁物,算起来有些年头。当年潘阿银的母亲,结婚第二天,就是带着这只提儿回的娘家,也叫回门。回娘家时,女儿必须带着女婿,用提儿装满鱼、肉、团子和红包,表达对亲人的敬重和感恩。拜见长辈和重要客人时,一般都带着提儿,捎上一些贵重物品或喜庆糕点,礼尚往来。特别是逢年过节、祝寿等时机,提儿就是必备的行头。提儿的样式很重要,里面装什么也同样重要。使用提儿这一习俗,至今还在半山的个别村庄保留着。无论是新娘的父母,还是新人自己都很重视这个礼节,它体现了女儿在成家以后,不会忘记娘家的养育,体现出下一代对上一代的孝顺之情。