百年芳华,时时镌刻红色印记;悠悠运河,处处流淌发展史诗。本期“建党百年话初心 ‘旗’行运河寻印记”大型融媒体行动,跟随记者的脚步一起,走近杭钢,走近浙窑公园,走近洋关,感受发生在那里的红色印记。

本报记者 叶露

浴火杭钢:从“十里钢城”到“绿色智谷”

杭钢建于1957年,素有“半山脚下十里钢城”之说。它的诞生地就在半山脚下,现在原址已被规划为杭钢遗址公园,目前这里正在热火朝天地建设中。厂区虽已搬迁,但带不走的是老杭钢人的记忆。蔡红明是半山街道居民,也是杭州钢铁厂的“钢二代”。由他带路,我们穿过工地,看到几幢被藤蔓缠绕静静伫立的小楼。蔡红明指着楼房说,这里就是原杭钢焦化厂的厂房,现在还剩下办公区和综合区。

故地重游,介绍起曾为之奋斗的地方,蔡红明依然如数家珍。原厂食堂外墙上,党员公示栏中,党员职工的照片、姓名依然清晰可见,蔡红明也是在杭钢正式入党的。“从提出申请,到参加党校培训学习,最后到预备期的培养考察,每个环节我们都要向全厂公示。”蔡红明回忆,平日里党员学习的氛围很浓厚,每个车间都抓思想建设,“身为党员就是要时刻保持先进性。”

随着时代的进步和社会的发展,“大厂时代”向我们挥手告别,一批重工业企业也相继关停转迁。2015年,随着燃烧了一个甲子的杭钢最后一座高炉“熄火”,杭钢集团半山生产基地实现关停。为实现平稳过渡,从2015年到2016年,半年时间里,杭钢党员带头分流安置1.2万人,过渡平稳有序,被业界誉为“杭钢奇迹”。老厂房的宣传栏上,至今还留着最后一期粉笔绘制的板报——“认清形势,明确面临的问题和压力。”看到这里,蔡红明记忆犹新:“当年我们党支部为了平稳过渡,尽心尽力,当时大家都很有奉献精神。”

老杭钢关停了,老杭钢人却没有停下来。2017年,杭钢西苑社区打造了“家文化·睦邻会客厅”,陈列着杭钢老物件和老照片,成为老杭钢人的新家园。老杭钢人特别是老党员也继续在自己新的岗位上发光发热。去年疫情期间,热心公益事业的蔡红明主动请缨担任社区消杀员,每天10小时,背着25公斤消毒液,步行3万步,在关键时刻体现了党员的担当。同为杭钢退休工人的裘宝珠,现住在杭钢南苑社区,她做了整整十年的社区贴心人。期间,她还负责管理社区的文艺队,不时给大家表演节目。在杭钢西苑社区焦化小区,社区第八党支部坚持为人民服务,主动组织开展各类活动,把杭钢党员的精神传承下来……

60年栉风沐雨,60年春华秋实。大厂风范和老一辈人留下的奋斗精神,早已化为半山的人文血脉,流淌在新一代奋斗者身上。转型后的杭钢集团正积极朝着数字产业化、产业数字化方向迈进。从“十里钢城”到“绿色智谷”,杭钢人在党的引领下共克“转型”之痛,共享“涅槃”之美——新的杭钢,已经在“云端”悄悄绽放。

三毛一虎:沿着农民英雄的壮烈足迹接续奋斗

春日的浙窑公园,阳光和煦、生机盎然,晨练的市民、摇曳的花枝,都描绘着岁月静好的幸福画卷。而公园一角耸立的人物雕像,四个壮士手持刀、枪,表情里满是坚毅和不屈,仿佛穿过历史的尘烟,诉说着美好生活的来之不易。每次看到这座雕像,老党员沈寿年的思绪都会被带回到91年前的那段历史故事:“他们四位是‘三毛一虎’,‘三毛’是唐阿毛、袁金毛、费阿毛,‘一虎’就是以前塘畈村现在的总管塘社区的沈老虎。”

在这个物资丰盛的年代,或许我们很难想象吃不饱饭、穿不暖衣是一种怎样的状态。但那段刻骨铭心的经历,是真实发生的历史,也是几代中国人心中的痛。“三毛一虎”四位农民英雄,就诞生于那个历史时期。

1930年5月,由于连续两年遭遇自然灾害,农户们只能吃树皮草根充饥。当时,中共浙北行动委员会为配合浙西总暴动,决定在杭州郊区组织农民暴动。会上,身为中共杭县塘畈村支部书记的沈老虎提出“惩罚地主,开仓分粮,解决农民青黄不接”的口号,随即率领包括“三毛”在内的600多人,包围了地主武装保卫团。不幸的是,由于叛徒出卖,暴动武装遭到了国民党军警的残酷镇压,队伍被打散,“三毛一虎”先后被捕,最后就义于义桥塘上。牺牲时,他们都还不到30岁。“牺牲之前唐阿毛就在高呼,18年后照样还是一个共产党员唐阿毛。还有沈老虎,高呼中国共产党万岁,他们舍己为人、不惧牺牲的精神令人动容。”沈寿年最早是从长辈的口耳相传中,得知“三毛一虎”四位农民英雄的故事的。他们牺牲小我,为百姓分粮的壮行义举,给幼年的沈寿年留下了极其深刻的印象。后来,发现身边了解“三毛一虎”故事的人越来越少,退休后,沈寿年就跑遍杭州相关的陈列馆,收集有关“三毛一虎”的历史资料。如今已经78岁的他,仍不时到校园里做宣讲。“我尊重他们、敬爱他们,希望把他们的先进事迹传承给下一代。”

虽然“三毛一虎”的故事已经过去了91年,但他们的英雄事迹并不会湮没于时光的尘埃里,而是将被一代又一代人所传诵。中国共产党员舍生取义,为了保卫人民福祉不惜牺牲自我的精神将继续在拱墅大地上熠熠生辉。

涅槃洋关:告别屈辱历史 成为守护生命的“追光者”

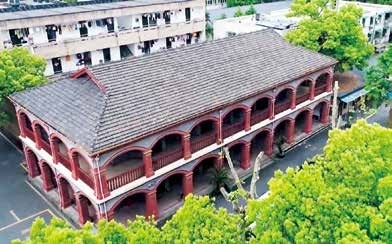

现位于杭州师范大学附属医院内,静静矗立的3层砖红色小楼,被称为“杭州洋关”,它是医院的原址所在,也是近代中国遭受帝国主义经济侵略的历史见证。经过近80载风雨洗礼,杭州洋关涅槃重生,它从屈辱的历史中走出,成为守护人民生命健康的“追光者”。

时间还要回溯到清政府统治时期。甲午战败后,杭州被迫成为开放的商埠,拱宸桥一带划出土地为日租界。1896年至1945年,近半个世纪的时间里,这里的海关税务由洋人把持。直到1949年,新中国成立后,杭州洋关的命运,才正式迎来改写。

1949年后,杭州市卫生局在此地组建“拱宸桥卫生站”。1954年,正式成立“杭州市第二医院”(杭州师范大学附属医院的前身),洋关从此作为医疗用房承担起医疗救治的使命。

李珊现在是杭州师范大学附属医院儿科主任医师,1983年,大学毕业后她在这里走上了白衣天使的职业道路,也见证了医院从无到有的建设发展。“当时国力还不是很强,能够利用的建筑都利用起来。医院条件也很艰苦,路都是不平的,产科、妇科都在一起。虽然是老房子,但是我们干事创业的劲头很足,除了要收治病人,还要做健康教育。我现在还记得,当时资深的医生,用粉笔在黑板上,一个字一个字地跟大家普及健康知识。”

随着国力的逐年提升,地方医院的硬件条件也得到了改善,洋关逐步被调整为办公用房。进入本世纪,党和政府拨付专款用于修缮复原。2013年,国务院将“大运河——洋关旧址”确定为全国重点文物保护单位。洋关的开发也许按下了“暂停键”,但拱墅的医疗卫生事业发展却在与日俱进。

2007年,医院改名为“杭州师范大学附属医院”(下文简称“杭师大附院”),成为一所融医疗、教学、科研、预防保健为一体的浙江省三级甲等综合医院。2009年,杭师大附院医疗综合楼落成;2020年,临床教学综合楼启用。岁月的洗礼沉淀,留下的不仅仅是一幢幢拔地而起的崭新高楼,更是医者仁心苏万物,悬壶济世救众生的理想信念。“对于个人来讲,我们能够为国家做什么?我想就是每个人发挥自己的所学所长报效祖国、造福人民。”李珊说。

2020年,新冠肺炎疫情如一道晴天霹雳,瞬间打乱了经济社会和谐稳定发展的局面。当此之时,杭师大附院重症医学科副主任林乐清与医院同仁们,驰援武汉。“国家兴亡,匹夫有责。那个时候我真切地感受到了落在我们肩头的重担,是沉甸甸的,但是我们义不容辞。”去年抗疫期间,像林乐清一样冲锋在一线的全区赴鄂医疗团队共3批次27人。

杭州洋关,过去的它饱受屈辱;现如今,洋关不仅走出了屈辱历史,更成为一代代守护生命“追光者”的“摇篮”。