在走访康桥街道的过程中,人们惊喜地发现众多的老物件无不折射出康桥地块的特色,隐隐闪现着老一辈康桥人生产生活中的智慧之光,指引着我们去寻觅、去发现。

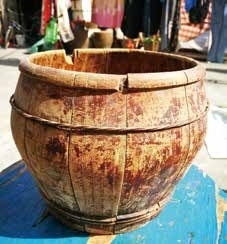

沈宅共用的饭枓

见证了船窑里十六家人的团结

初看见这个桶状的物件,并没有什么特别之处,大概是以前普通人家装东西的一个容具。上面残留的斑驳漆纹,让人知道这是一个经历过岁月的老底子物件。 经过老物件主人——83岁的蒋家浜村民沈荣琥的介绍,才知道,这个老物件叫做饭枓,拥有80多年的历史。

这个饭枓是用桑木制作的,沈老说,饭放在里面不会发馊,用起来也灵巧方便。饭枓是从前的普通人家的日常用品,用桑木制作而成,由此可见桑木曾经是这块地方一种普通的树种,也可以推论出养蚕曾经是这块土地上一种主要的经济方式。

这个饭枓除了经济实用之外,背后还装着一段船窑里的历史。饭枓底下刻着“船窑里制,民国乙亥年(1935年),沈宅共用”13个字,1934年出生在船窑里的沈老说,早些时候船窑里一共有16户人家,所以一共制作了16个饭枓,属于船窑里人家共有,平时每家放一个,办事情的时候一起拿来用。“船窑里人一直很团结,这个传统是从老底子就传下来的,今后也要传下去。”说起这个饭枓,沈老感慨万千。

这个看似普通的饭枓,见证了船窑里的喜怒哀乐。沈老也很感谢文保小组的工作,“这个老古董能放进博物馆,我也很高兴,大家都看得到,都会知道船窑里这个地方。”

百年前的嫁衣展现

康桥儿女勤劳质朴

右开襟、小立领、深蓝色麻料,一看就是一件来自普通人家的老底子衣服。在习惯了衬衫、T恤的今天,这种右开襟的衣服带着一股浓浓的复古味道,在日常生活中已经渐渐失去了踪影,在艺术照、电视电影、表演中比较常见。

这种传统的款式,也包含着不少文化信息。例如,衣服右开襟是汉族的款式,区别于少数民族的左开襟款式;麻料是平民阶层的衣服用料,有别于社会上层阶级的丝帛之衣。

这件衣服来自康桥街道吴家墩的徐培兴家。徐老太太说,这件老底子衣服,是她妈妈的陪嫁品。据了解,这件手工麻料上衣是清末的老物件,衣服保存完好,崭新如初,颜色和百年前刚做好一样地鲜亮。“这件衣服从来没有穿过。”徐老太太说,这件衣服是她妈妈的陪嫁品,后来就留给她了,算起来,也有百年的历史了。

说起这件衣服,徐老太太念起了自己的母亲,她说,她妈妈小时候很苦,刚出生爸爸就走了,她妈妈跟着奶奶一起生活。这些衣服就是她妈妈的奶奶自己做的陪嫁品,她妈妈舍不得穿,就一直留着。徐老太太知道这件衣服上背后的故事和记忆,对这件衣服也分外珍惜,这也是她对母亲的一份念想。

虽然有些舍不得,徐老太太还是决定把这件带着百年记忆的衣服捐赠出去,她说,把衣服交给文保小组放心,她也想让现在的年轻人看看以前的衣服长什么样。

用了近百年的泥筷筒

寻遍拱墅 只此一个

初见这个长得像小提篮的老物件,记者以为是一个装饰摆件,上面是齿状花纹,周身遍布眼睛状透气孔,六个孔眼围着一个小圆圈,像一朵朵的六瓣花嵌在上面。

经沈荣琥介绍,才知道这个老物件叫做泥筷筒,上面的孔眼不仅美观,而且具有防发霉生菌的功能。泥筷筒以泥土作为制作材料,推测是普通人家的日常用品。难得的是,这个泥筷筒在做到实用的同时,兼顾了美观性。从这个老物件身上,我们看到了百年前的生活在这块土地上的人们对于生活美感的追求。

据悉,这是文保小组在拱墅区发现的唯一的一个提篮状泥筷筒,具有相当的稀缺性,也有很好的展示性。但是沈老说,这是他爷爷那一辈传下来的生活用品,已经用了近百年了。“用了这么多年,用习惯了。这个是老古董了,带到新家,也是一种纪念。”为此,区文保小组多次登门拜访,用诚意感动了沈老,为未来的民俗生活博物馆收藏了独一无二的泥筷筒。

文/沈桔 区文保小组