无论是工业文明时代,还是生态文明和数字化时代,大运河的意义既表现为区域经济的重构和连接,也体现在精神价值的选择。

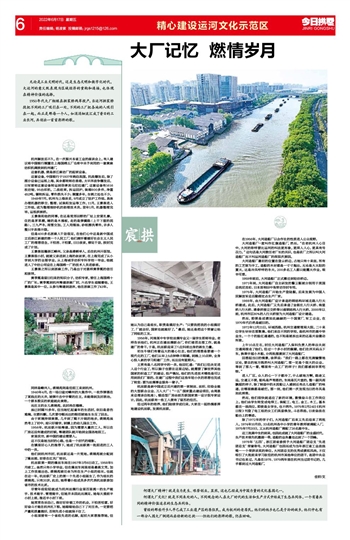

1950年代大厂相继在拱宸桥两岸投产。当运河拱宸桥段把不同的工厂吸引在一处,不同的工厂把各地的人吸引在一起。而正是那每一个人,如涓涓细流汇成了昔日的工业长河,共创出一首首澎湃的歌。

杭州解放后不久,在一次振兴本省工业的座谈会上,有人建议将中国银行搁置在上海国棉五厂仓库中未予利用的一套黄麻纺织机调拨到杭州建厂。

这套机器,便是浙江麻纺厂的起家设备。

这套设备,中国银行于1937年购自英国。抗战爆发后,除了部分设备已运抵上海,其余都转卸在香港。太平洋战争爆发后,日军曾将这套设备转运到菲律宾马尼拉建厂。这套设备有1616枚纺锭、95台织机,二战结束,拆运回沪,装箱800多件,净重452吨。辗转拆运,零件损失不少;搁置多年,生锈之处也不少。

1949年7月,杭州与上海谈妥,9月成立了驻沪工作组,具体办理机器的移交、整理、试装和发运等工作。11月,王景葆进入工作组,成为整理细纱机的助理技术员。翌年1月,机器整理完毕,运抵拱宸桥。

王景葆和他的同事,在还是荒郊田野的厂址上安营扎寨,住的是茅草棚,睡的是木箱板,走的是弹簧路(上干下湿的泥路)。三九严冬,雨雪交加,工人用煤油、砂纸擦洗零件,许多人整只手冻得开裂。

但是400多名浙麻人干劲很足,在他们心中这是新中国成立后浙江新建的第一个人民工厂,他们满怀着建好社会主义人民工厂的理想信念,不怕苦、不怕累,日日夜夜,铆足干劲,按时完成了计划。

王景葆祖籍浙江嵊州,父亲是清朝举人,后在杭州开医馆。王景葆很小时,就被父亲送到上海的叔叔家,在上海完成了从小学到大学的全部学业。从上海诚孚纺织专科学校一毕业,他就进入了中纺公司设在上海国棉一厂的技术人员进修班。

王景葆之所以到浙麻工作,乃是出于对恩师黄季冕的信任和崇拜。

黄季冕是留日归来的知识分子,纺织专家,曾任上海国棉十厂的厂长。黄季冕到杭州筹建浙麻厂时,六名学生追随着他,王景葆是其中一位。从参与筹建到退休,他在浙麻工作了43年。

同样是嵊州人,裘锦苑则是经招工来到杭州。

1940年4月,在一场日寇对嵊州的大轰炸中,一枚炸弹落在了某钱庄的天井,被弹片击中手臂的庄主,未能得到及时救治,一个原本殷实的家庭就此衰败。

而庄主的女儿裘锦苑,此时尚在襁褓。

虽已时隔70多年,但当她忆起童年的生活时,依旧是悲伤难掩,双唇抖颤,几次要夺眶而出的眼泪被她生生压了回去。

由于家境持续衰落,几乎到了揭不开锅的地步,裘锦苑虽然考上了初中,却只好辍学,到镇上的幼儿园去工作。

1956年,杭丝联开始筹建。因为需要大量的工人,所以在厂房还没有建成的时候,筹建团队就开始到全国各地招工。

家里贫穷,新中国的建设需要人。

这不仅是她当时的心路,也是一个时代的缩影。

在镇里好心人的推荐下,她成了杭丝联第一批招进的工人中的一员。

他们到杭州市时,杭丝联还是一片荒地。裘锦苑被分配到了缫丝部,安排在红风厂培训。

杭丝联第一期的缫丝车间在1957年3月6日动工,1958年5月竣工。虽然只有小学毕业,但在缫丝车间里却是最高文凭,加上工作技能出色,裘锦苑被任命为所在生产小组的组长。也就在这一年,杭丝联厂史上的第一个先进小组诞生了,作为组长的裘锦苑,只有20岁。此后,她带着小组成员多次代表杭丝联参加省市的技术比武。

尽管年级轻轻就成为杭州丝绸行业里百里挑一的生产能手、技术能手、管理能手,但她并未因此而满足。她每天提前半小时上班,推迟半小时下班。

她常常告诉自己,得好好珍惜工作的机会,不怕苦怕累,好好奋斗才能在杭州扎下根。她暗暗给自己下了死任务,一定要把产量和质量搞好,否则先进小组就保不住了。

小组里曾有一个省级先进的名额,起初大家想推荐她,但她认为自己是组长,职责是搞好生产:“只要我把我的小组搞好了,厂就会好,国家也就能好了。”最后,她还是把这个荣誉让给了同组的工友。

1956年,河南某中专学校丝绸专业又一届学生即将毕业。老师告诉他们,杭州正在建丝绸联合厂,你们谁若去那工作,就是建厂的骨干。于是,杭丝联迎来了八位科班出身的新生力量。

初生牛犊们有着远大的雄心壮志,他们的理想是要建一个现代化的工厂。他们从早上5点钟睁开眼睛,到晚上10点钟,全身心投入新的学习和建厂工作,而且没有星期天。

王贯有是八名同学中的一员,他回忆道:“我们已经决定进入这个行业了,所以脑子也要往这里边钻。就需要了解世界其他国家的织造工厂的建设、投产情况,他们的先进技术哪些是可以用到我们厂里的。在建厂过程中我们这些年轻小伙的思想也完成了转变:要为丝绸事业服务一辈子。”

杭丝联是新中国成立后兴建的第一家制丝、丝织、印染全能的大型联合企业、万人大厂(“一五”国家重点建设项目,由周恩来总理亲自批准)。锯齿型厂房由前苏联国家第一设计院专家设计。因此,杭丝联有一些工人便有了留苏的经历。

经过两年的培养,他们陆续学成归来,大家在一起热情澎湃地建设杭丝联,发展杭丝联。

在1956年,大河造船厂以合作社的性质进入公众视野。

大河造船厂一度叫作红旗造船厂。然而,“在老杭州人心目中,大河的称呼要比运河的叫法更形象,更深入人心,更具有号召力。”这句话是大河数任老厂长的共识,也是该厂之所以叫大河造船厂而不叫运河造船厂的深层次原因。

大河造船厂最初的位置在登云桥边,占地只有十来亩,所有的工艺皆为手工,造船的木材都是一寸寸抛出。无论是大太阳的夏天,还是冷风呼呼的冬天,200多名工人都只能露天作业,艰辛可想。

1959年前后,大河造船厂正式搬迁到轻纺桥边。

1971年间,大河造船厂自主研发的警卫艇被分别用于美国总统尼克松、日本首相田中角荣访华时专用。

1975年,大河造船厂开始生产登陆艇,后来发展为中国人民解放军总后勤部定点生产厂家。

1988年,由大河造船厂设计承造的钢结构环城北路人行天桥建成。此后,大河造船厂又先后承造了金衙庄人行天桥、南星桥人行天桥、清泰拼接立交桥等10座钢结构人行天桥。2000年以前,杭州市区80%的人行天桥皆为大河造船厂设计建造。

然而,即便是成绩如此赫赫的一个国营厂、军工企业,在1970年代仍然是破旧的。

1972年12月21日,环城西路,杭州交通管理局大院,二十来位学生早早在那聚集。他们来自不同的学校,是杭州市的高中毕业生,一个个的脸红通通的,也不知是被冻出来的还是兴奋激动所致。

上午10点左右,时任大河造船厂人保科负责人的单谷夫到交通局接走了他们。经过一个多小时的颠簸,他们在洋关码头下车,换乘手摇小木船,分两批摆渡到了大河造船厂。

回想起当日的情景,徐萍说:“我们一路上都在充满憧憬地议论,要去的地方既然叫大河造船厂,那一定是个很大的企业。等到了那儿一看,哪里有一点工厂的样子?我们都感到非常吃惊。”

进入厂区,众人的心一下子都冷了。什么破地方啊,路途又远,交通又不便,船坞是芦苇搭的,车间是瓦片盖的,整一副风雨飘摇的样子,除了制造中的水泥船让人感到还有点儿造船厂的味道,往哪里瞧都是破烂。那一刻,他们第一次发现当日的冬风是如此刺骨。

然而,他们很快就适应了新的环境,激情奋斗在工作岗位上。他们由学生转变成电焊工、装配工、电工、金工、木工,基本都在一线岗位。即使是女学生,也不例外。1975年2月24日《杭州日报》刊登了电工组的女工们英姿焕发,斗志昂扬,日夜奋战在船台上的事迹。

除了1972年的学子们,大河造船厂后来又先后迎来了两批人。1974年10月份,33名杭州各中小学的青年教师被调配入厂。1975年7月20日,又从杭州造船厂调配了26名高中生。

这三批高中生的到来,也因此成就了大河造船厂的全盛时代,生产技术领先杭嘉湖一带,造船的业务量也达到了一个顶峰。

1978年‘五四’,浙江团省委授予大河造船厂团总支‘先进团总支’荣誉称号,大河造船厂也因而成为当年浙江省工业战线唯一一个荣获该奖的单位。大河团总支的优秀成绩和风尚,不仅吸引了大批前来学习取经的杭州市其他单位的团干,连团中央总书记也来过。凡是在1978、1979两年里在杭州当过团书记的,几乎都到过大河造船厂。

任轩/文

何谓大厂精神?就是自力更生、艰苦创业。显然,这也已经成为中国力量的文化基因之一。

何谓大厂文化?就是不同来处的人,不同观念的人在大厂时代的生活和生产方式中结成了生态共同体,一个有着共同的精神价值追求的生态共同体。

曾经的那些外乡人早已成了工业遗产区的原住民,成为杭州的老居民。他们的他乡也已是子孙的故乡。他们中也有一部分人因大厂倒闭而启动新的迁徙……但他们的澎湃的歌,仍在回响。